その”見えにくさ”、もしかしてアイフレイル?ー40代から始める目の健康習慣を視能訓練士がわかりやすくお伝えします

1. はじめに

最近、スマートフォンの文字がにじんで読みにくい」「夕方になると目が疲れて物がぼやける」「夜の運転が不安になった」ーそんな経験はありませんか?

年齢を重ねると誰しも少しずつ感じる”見えにくさ”。

けれども、その変化を「年齢のせいだから仕方ないな」と見過してしまうのは危険かもしれません。もしかすると、それは”アイフレイル”のサインかもしれないのです。

私は眼科専門の国家資格である視能訓練士として、眼科で多くの患者さんの検査をしています。視力検査をする際に、「最近目がかすむので夜の車の運転が怖くて、夜は運転しないようにしています」「外にでると太陽の光が眩しすぎて目を開けていられないので、外に出かけることが少なくなりました」と、お話しをしてくださる患者さんが多くいらっしゃいます。

私たちは様々な情報の7割から8割を「視覚」、つまり目から得ています。大切な情報源である「目」ですが、身体の他の臓器と同じく、その機能は年齢とともに衰えていきます。情報の収集源である「目」の老化は、認知機能や身体的な機能に大きな影響を与えるだけでなく、メンタル面にも影響してきます。

そのような「加齢による目の機能低下」のことを【アイフレイル】といいます。

今回は、そんな目の機能低下である「アイフレイル」について、その対策や具体的な予防法などをわかりやすくお伝えします。

2. 「フレイル」とは何か?

加齢にともない、耳(聴覚)、目(視覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、へ機構感覚といった身体の様々な機能が低下することによって、健康被害に陥りやすい状況のことです。

「健康」と「要介護状態」との中間の段階として位置づけられています。

フレイルは以下の3つの要素がお互いに影響して進行していくため、それぞれの要素に注意が必要です。

- ・ 筋力や筋肉量の低下などの【身体的フレイル】

- ・ 認知機能や精神的疾患などの【心理的・認知的フレイル】

- ・ 一人暮らしや経済的困窮などの【社会的フレイル】

中でも視覚や聴覚の衰えは生活の質を低下させ、身体の衰弱や認知症の進行などに影響します。特に目に関するフレイルのことを「アイフレイル」といいます。

3. アイフレイルとは?

「アイフレイル」とは、日本眼科啓発会議が提唱した概念で、加齢に伴い眼が衰え、さまざまな外的ストレスが加わることによって目の機能が低下した状態、またはそのリスクが高い状態を指します(日本眼科啓発会議アイフレイル啓発公式サイトより)。

この概念は、身体的フレイルの一要素として視機能障害を位置づけ、健康寿命の延伸や要介護状態への移行を予防するためには良好な視機能を維持することが重要であるとされています(日本眼科啓発会議アイフレイルガイドブックより)。

少し難しい表現なので、わかりやすく言い換えると⋯加齢とともに「目」は構造的にも機能的にも様々な面で衰えていきます。その衰えた状態に、他の何らかの病気やケガ、ストレスなどが加わると、「見える力」にいろいろな障害がでてくるのですが、これを「アイフレイル」と定義されています。

アイフレイルを予防することは、健康的に寿命をむかえる「健康寿命」を延ばすことに大きな影響を与えます。

4. アイフレイルのサイン

アイフレイルには、いくつかのわかりやすいサインがあります。日本眼科啓発会議のセルフチェックリストを参考に、代表的な項目を以下に挙げます(日本眼科啓発会議):

- □ 目が疲れやすくなった

- □ 夕方になると見にくくなることが増えた

- □ 新聞や本を長時間見ることが少なくなった

- □ 食事の時にテーブルを汚すことがたまにある

- □ メガネをかけてもよく見えないと感じることが多くなった

- □ 眩しく感じやすくなった

- □ はっきり見えない時に瞬きをすることが増えた

- □ まっすぐの線が波打って見えることがある

- □ 段差や階段で危ないと感じたことがある

- □ 信号や道路標識を見落としそうになったことがある

- ※ 2つ以上当てはまった人は「アイフレイル」かもしれません

これらの症状に思い当たることが複数あれば、アイフレイルである可能性が高いので、ぜひ眼科に行くことをおすすめします。

アイフレイルに進行する目の病気の多くでは、始めの頃は無症状であることも多いのですが、その後進行してくると時々上記のような見えにくさや不快感として自覚し始めます。

ただの疲れかな?と、その状態をそのまま放置していると、さらにアイフレイルが進行してしまいます。

眼科の病気の多くは、早期発見で治療可能なものも多いので、何かしらの不快感や違和感に気がついたら、早めに眼科に行きましょう!

視覚の低下は、転倒のリスクを高め、視覚からの情報刺激が減ることで認知症の進行にも影響を与えます。

つまり、アイフレイルは「目の問題」にとどまらず、全身のフレイルを進める要因にもなるのです。

5. アイフレイルの原因となる目の病気

早期に発見したい!アイフレイルの進行につながる代表的な目の病気は以下のものがあります。

緑内障

目と脳をつなぐ視神経がダメージをうけることで、視野(見える範囲)の一部が見えにくくなります。視神経がダメージを受けるときには、痛みも全くないため緑内障初期の段階では、その症状にほとんど気がつきません。

緑内障は日本人の中途失明原因第1位の目の病気です。できるだけ早期に発見し、点眼薬などで眼圧をコントロールし、進行しないようにすることが大切です。

加齢黄斑変性

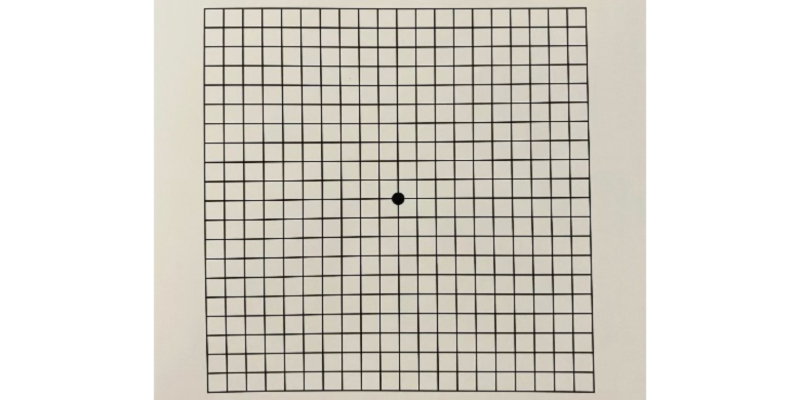

年齢とともに網膜の中心にあたる黄斑部(おうはんぶ)に悪い血管が生じ、見ようとするところが見えにくくなったり、見ようとするものがゆがんで見えたりします。

加齢黄斑変性は日本人の中途失明原因第4位の目の病気です。放っておくと視力が0.1以下に低下し、字が読めなくなったりして社会生活に支障をきたします。そのため早期に発見し治療を開始することが重要になります。

このアムスラーチャートは歪みがないかを検査する際に使います。片眼ずつにしてアムスラーチャートを見ると縦線や横線が歪んで見えたりします。

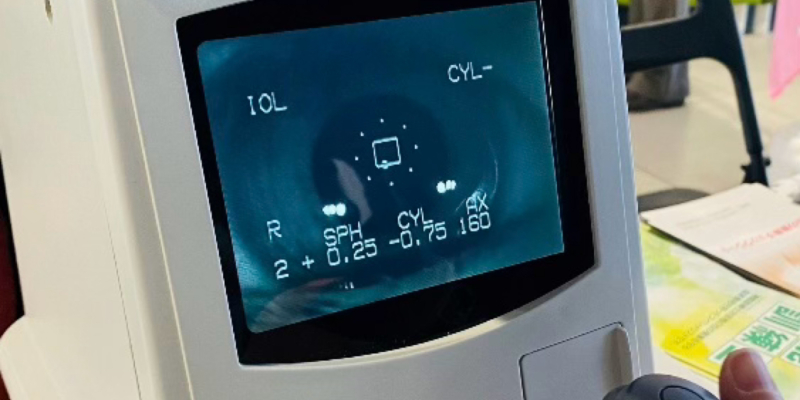

白内障

基本的に白髪などと同じで、加齢とともに起きる水晶体の濁りが原因で視力の低下が起こります。光をまぶしく感じる、目がかすむといった症状があります。大抵は手術により新しいレンズを水晶体にいれることで見えやすくなりますが、白内障を長年放置したままにすると、他に何らかに目の病気がある場合は、手術が難しくなってしまう場合もあります。

6. アイフレイルの進行を予防するために必要な眼科検査

視力検査(しりょくけんさ)

自分では見えているつもりでも、視力検査をしてみると意外に見えていなかった!ということがあります。基本的に眼科でおこなう視力検査は片眼ずつ行ないます。片眼が見えにくくなっていても、もう片方の目が見えていれば普通に見えていると感じるので片眼が見えにくくなっていること気がつかない方が多いです。

眼科では、裸眼視力だけでなく、近視や遠視などのレンズをいれた矯正視力検査も行います。眼科では、例え裸眼視力が(0.2)だとしても、矯正視力が(1.0)あれば、特に視力に問題はないと考えます。しかし、矯正視力が(1.0)でない場合は、なんらかの病気が隠れている可能性があると考えます。

視力検査は、ご自分の目の状態を客観的に理解することができるとても重要な検査です。体調や睡眠不足などで視力の結果に影響がでる場合がありますが、定期的に視力のチェックをすることは大切です。

眼圧検査(がんあつけんさ)

眼圧(がんあつ)とは、眼球の内側の圧力、つまり眼球の固さのことです。10~21mgが正常とされていますが、日によって時間によって、季節や体調によって変動します。

眼圧が高い場合は、緑内障ではないかどうかの検査が他に必要になってきます。

眼底検査(がんていけんさ)

眼底にある網膜(もうまく)や脈絡膜(みゃくらくまく)、視神経(ししんけい)、網膜血管などの状態を調べます。検査をする際に、散瞳(さんどう)薬を点眼して瞳孔(どうこう)を大きく開くこともあります。

視野検査(しやけんさ)

見える範囲を調べる視野検査と、見えにくい部分の感度を調べる視野検査があります。いろいろな目の病気の診断に必要な検査ですが、特に緑内障では、どれくらい病気が進んでいるのかチェックするために、定期的に視野検査を行ないます。

OCT検査(光干渉断層計)

弱いレーザーの光で眼底をスキャンして網膜の断面を見る検査です。黄斑変性や緑内障の診断や治療にあたりとても重要な検査です。

7. 40代から始める目の健康習慣

では、具体的にどのような習慣を取り入れればよいでしょうか?日本眼科啓発会議が提唱する予防策を中心にご紹介します:

1. 食生活の工夫

緑黄色野菜や魚類、ビタミンC・Eなどの抗酸化物質を積極的に摂取することが推奨されます。特にルテインやゼアキサンチンは網膜の健康に重要で、ブルーベリーやほうれん草、ブロッコリーに多く含まれます。DHA・EPAは視覚情報処理に関与する網膜や脳の神経細胞を保護します。日々の食事でバランスよく取り入れることで、目の酸化ストレスを抑え、加齢による機能低下を予防できます。

- ・ 緑黄色野菜(ルテイン・ゼアキサンチン)

- ・ 魚類(DHA・EPA)

- ・ ビタミンC・Eなどの抗酸化物

2. 睡眠と生活リズム

十分な睡眠は目の回復に不可欠です。睡眠中に目の筋肉や網膜が修復され、疲労が軽減されます。加えて、生活リズムを整えることも大切です。就寝・起床時間を一定に保ち、夜遅くまでスマホを使用しないなどの習慣で、眼精疲労やドライアイの予防につながります。昼間は適度に光を浴びることで体内時計が整い、目と全身の健康をサポートします。

- ・ 質の良い睡眠で目の疲れを回復

- ・ 規則正しい生活で眼精疲労を予防

3. デジタルデバイスとの付き合い方

長時間のパソコンやスマホ使用は眼精疲労の原因になります。また、画面の明るさを周囲に合わせて調整する、ブルーライトカットの眼鏡やフィルターを活用するのも有効です。作業環境の照明を工夫し、目の負担を減らすことが長期的な視力維持に役立ちます。

- ・ 1時間に1回は休憩

- ・ 目にあった照明環境

- ・ ブルーライトカット眼鏡やフィルターの活用

4. 紫外線対策

紫外線は目にダメージを与えます。日差しの強い日にはUVカットのサングラスや帽子を着用することをおすすめします。また、屋外活動の時間帯を調整することや、室内でも窓ガラス越しの紫外線に注意しましょう。

- ・ サングラスや帽子で目を守る

5. 定期的な眼科受診

自覚症状がなくても、40歳を過ぎたら年1回は眼科で健診を受けましょう。視力検査だけでなく、眼圧測定や眼底検査を受けることで、初期の緑内障や黄斑変性の発見が可能です。早期発見・早期対策が、視覚機能を長く維持する鍵となります。

- ・ 自覚症状がなくても、40歳を過ぎたら年1回は眼科で健診を

- ・ 視力検査だけでなく、眼圧・眼底検査も行う

8. 視能訓練士の視点から

眼科で多くの方の検査をしていると「もっと早く来ていただければ⋯」と感じることが少なくありません。軽い見えにくさや疲れ目の段階で相談してくだされば、生活習慣の工夫や適切な治療で進行を防げるケースが多いのです。

実際に、50代で「最近メガネがあわなくなってきたんです」と来院された方が、早期の緑内障を発見できた例もあります。

逆に、同じく50代の方で、健康診断で眼圧が高めという結果を受け、眼科に来られましたが、視野検査をしてみると片眼がほとんど見えていなかった⋯という例もあります。

眼科に来られる方のほとんどの方が受ける視力検査ですが、視力検査は実は非常に重要な検査のひとつなのです。視力検査をしているときに、片眼の見えにくさに気がつき、はじめて黄斑変性を自覚された方もいます。

「年齢のせいかもしれない」とすぐに諦めず、まずは眼科で相談と検査をしていただくこと!それがアイフレイル進行予防にとって非常に大切です。

9. まとめ

”見えにくさ”は加齢による自然な変化でもありますが、同時に病気のサインであることも少なくありません。アイフレイルの進行を予防することは、これからの生活を健康で元気に過ごすためには必要不可欠かもしれません。

そのために今日からできることはー

- ・ 毎日の生活習慣を見直す

- ・ 自分の目の変化に早めに気づく

- ・ 定期的に眼科でチェックを受ける

40代からの小さな一歩が、将来の大きな差につながります。あなたの目の健康寿命を延ばすために、今日からアイフレイル進行予防を始めてみませんか?

(視能訓練士 原りえ)

- 日本眼科啓発会議. アイフレイルとは.

[ https://www.eye-frail.jp ] - 日本眼科啓発会議. アイフレイルガイドブック 2023.

[ https://www.eye-frail.jp/wp-content/uploads/2021/09/eye-frail_guidebook_2023b.pdf ]